古代科举的难处:千军万马过独木桥

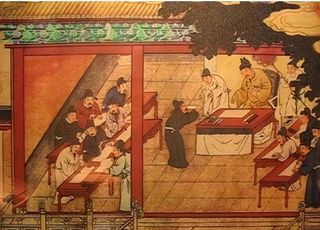

许多古装剧里男主角参加科举,就像吃饭喝水一样简单,似乎在贡院里走个过场,就能迎来人生中的金榜题名时一样。殊不知,真实的科举之路远比电视里表现得艰辛得多。

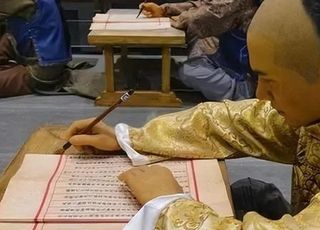

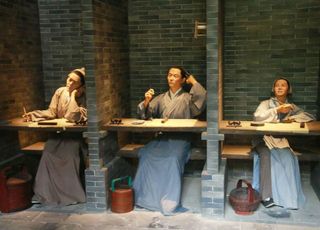

在考场上,为了预防和惩罚作弊,进考场前都有搜身的,无论食物还是篮子、衣物,都要进行检查。巡考也较严格(贿赂过了的除外),交卷之后有封卷不露姓名的弥封制度,还有为了防止考官认出笔迹的誊录制度,然而这也全部有空子可钻,如前面讲到的接头暗号“其实有”。这种情况,只要考生与考官约定了,坚持不说,任凭谁也无法抓住把柄。唯有抓住考官收受贿赂的证据了,这也不太容易,毕竟如何送礼不被人看见也是一门学问,被抓住了就是死刑,但很难抓住。

对于一些颇有背景的考生来说,夹带小抄这种方式太过小儿科,对他们来说买通考官更加方便。虽然,朝廷对主考官进行了一系列规定,但这丝毫不妨碍考官与考生里应外合。

照理说,古代的考卷都是被封装的,誊卷官无法看到考卷上面的姓名,不过他们却能通过其他办法获知考生的身份。誊卷官往往会在考试之前与考生约定好,随意选两个字,在某卷某行中使用,这样这两个字就成了考生与誊卷官之间沟通的暗号。对上暗号后,誊卷官便会帮助考生修改试卷。

当然,这种千军万马过独木桥的方式,绝非筛选人才的最佳途径。在古代,唐伯虎、郑板桥、吴承恩、吴敬梓、翁同龢、张謇这些名家都曾参加过科举,可他们都没能通过科举之路跻身仕途。由此可见,科举的结果与才华的高低并无直接关系,有些人虽名落孙山,但仍能凭借文才青史留名。

最新推荐

↑上拉加载更多

Copyright◎2018-2023快百科(kuaibaike.com)版权所有

京ICP备2021010267号-2

北京次元跳动科技有限公司