古代科举的难处:筹措路费

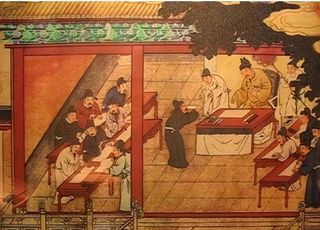

许多古装剧里男主角参加科举,就像吃饭喝水一样简单,似乎在贡院里走个过场,就能迎来人生中的金榜题名时一样。殊不知,真实的科举之路远比电视里表现得艰辛得多。

就算拥有了参加科举的资格,想要赶考仍不是一件容易的事。想要参加乡试,就得耐得住性子,学会等待。在绝大多数朝代,乡试的周期是三年一次。因此,即便考生已觉得自己满腹经纶胸有成竹,也得耐着性子等到开科的那一年。

当然,凡事都有例外,如果赶上皇帝家遇上什么喜事,比如:皇帝登基或大婚,这年就有可能开恩科。所谓“恩科”,就是皇帝降下隆恩,给读书人一次额外的考试机会。例如慈禧太后过六十大寿时,朝廷就开了一次恩科。

参加乡试,一般要到地方的省会级城市。以南京为例,周边的学生如果去考试,就得规划好赶考路线,或走旱路,或走水路。路途比较遥远的考生,起码要在考试一个月前从家里出发,一路上风雨兼程,一刻不歇地赶往南京参加考试。

家里的条件不错的,在旱道上赶路时可以骑马,走水路时可以雇船,一路上一边赏玩风景一边结交朋友,身边还会有一些书童小厮照料饮食,要多自在有多自在。至于那些家境贫寒的寒门子弟,赶考之路就比较波折了。

首先他们出行的盘缠是个大问题,就像《儒林外史》表现的那样,每个穷苦人家的读书人在赶考时,都需筹措路费。范进在进京考试之前,就从老丈人那里借了些钱。考生们即便凑够了路费,也不敢铺张浪费,一路上节衣缩食能省则省,能走的路绝不坐车。

最新推荐

↑上拉加载更多

Copyright◎2018-2023快百科(kuaibaike.com)版权所有

京ICP备2021010267号-2

北京次元跳动科技有限公司