古代的学校制度:普及科举,全民读书

古往今来,人民文化素质参差不齐,寒门子弟无法入仕,名门望族又往往只考虑贵族阶级的利益,帝国时常出现朝堂中没有能委以重任的贤臣能士而导致颁布的决策出现重大失误的状况,所以历朝历代都在敬畏文字、崇尚学习,大力推行以文治国。

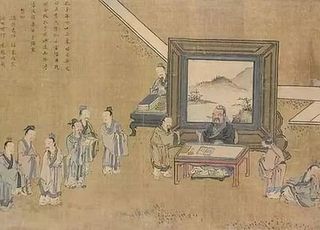

唐代学校大致分为二类 ,即官学和私学。

官学又分为中央所辖的学校、地方学校和特殊学校。唐太宗扩充了国学规模,在他支持下,增建校舍1200间,增加生员至3260人。以后高丽、百济、新罗、高昌、吐蕃都派遣子弟到长安的国子学学习。“鼓箧而升讲筵者,八千余人,济济洋洋焉。国学之盛,古昔未之有也。”长安成了国内教育中心和文化传播基地。

因为唐代政治有强烈的阶级色彩,与贵族子弟相比,寒门子弟学习的条件极为有限,作为官学积极有效的补充形式,私学在唐代也十分兴盛。

私学又大致分为个人讲学、家学、私塾和佛寺之学。唐代的私学以开展经学和诗文教育为主,并等待时机参加科举考试,“振才业,致名位”是他们受教育的最终目的。

校舍的扩建为全民读书提供了坚实的物质基础,人民感受到了国家对科举的重视,纷纷投入科举,希望自己也能成为国之栋梁、族之荣耀。底层人民也勤学苦练,渴望通过学习改变自己乃至宗族的命运。

最新推荐

↑上拉加载更多

Copyright◎2018-2023快百科(kuaibaike.com)版权所有

京ICP备2021010267号-2

北京次元跳动科技有限公司