北宋“海上之盟”:实力不足,自掘坟墓

宋徽宗光复燕云的目的并无错误,单纯是为了更好地实现北宋的战略部署,彼时北宋在西北战局已经好转,崇宁年间派童贯等人在西北拓边,收复河潢,已经实现了一部分的领地收复。

此时宋徽宗想再进一步光复燕云,实现北宋立国以来的既定目标自然是在可以理解的范围内,而且,当时的社会局势,辽国已经衰落之极,金人则刚刚崛起又来势汹汹,如果北宋在这个阶段无所作为,那无疑是错过了最好的战略时机。

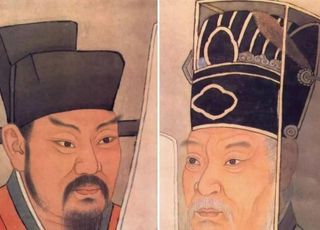

不过此时明显是有更好的策略的,自澶渊之盟后,辽国理论上已经是宋国的战略合作国,已经打下了一百多年的和平基础,而北宋轻易背叛盟约就导致北伐正义性先天不足,而辽主也并不是在坐以待毙,辽国在预感到将被宋金夹击的时候已经“遣肖客、韩昉为使臣,对宋奉表称臣,乞念前好。”然而宋朝执意出征,最终导致了辽国视宋国为仇敌,打仗非常勇猛,最终宋军一败涂地。

其实当时的辽国全国上下正在处于危急时刻,北宋明明可以通过外交手段,以援助辽国为条件,或者用金钱赎买,借此收复燕云之地,此时辽很有可能会答应此条件。

然而,宋朝完全没有考虑到自己此时也是山穷水尽,国家内部矛盾已经到了一触即发的地步,一意孤行举兵伐辽,结果就如同《续资治通鉴》中所记载的:“民力困疲、重以监额科敛”,再加之天灾,导致爆发了大规模的民变,再加上金成功伐辽之后,转头便开始攻击北宋。

究其根本,无论是宋辽之间的澶渊之盟,还是宋金之间的海上之盟,失败的根本原因都是北宋自己的国家的综合实力不足以支撑自己的战略决策。

从北宋整个的政治环境来看,一直奉行的是重文轻武的决策,防止武将掌权,就在一定程度上大大降低了军队的战斗力。

而放眼整个北宋,除去宋太祖和宋哲宗,大部分北宋的皇帝都秉承着“和谈”的方式与别国进行外交,很少或者说几乎到了不得不采取战争的地步才会采取战斗的“下策”。

这样一来,也大大降低了金和大辽对于北宋的忌惮程度,虽然综合实力不足,但北宋自己并没有认识到这一点,依然以大国之位自居,再之后的战争和外交中自然的就会毫无疑问地走向灭亡。

最新推荐

Copyright◎2018-2023快百科(kuaibaike.com)版权所有

京ICP备2021010267号-2

北京次元跳动科技有限公司