包办婚姻的制度:胡适的做法

虽然,无人否认中国传统文化的优秀,不过,其中还是有很多时代的“不良产物”,比如:包办婚姻,可以说,中国人很长一段时间都是和爱情绝缘的。但这并不代表大家不向往爱情,明清时期的很多小说都离不开这个主题,只不过,大家更多是从文字中汲取些慰藉罢了。

直到民国时期,包办婚姻的制度才开始出现了松动。不过,那时正是新旧思想交替时期,新生代青年再有想法,回到家还得遵从大人们的想法。这里就有三位人物,他们在当时都是大才子,婚姻的开头虽然一样,都接受了家里的安排成婚,但结局却是大相径庭。

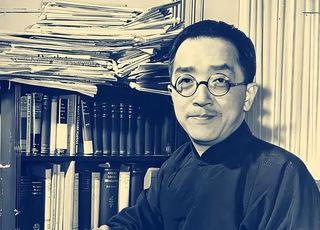

第三位,胡适。

读胡适的文字,应该就两个字:舒服,真是文如其人。

胡适的婚姻同样也未能逃脱家长的安排,对此他也很是痛苦。那时,但凡接受过西方思想的人,都有一个想法,包办婚姻该“封存”了。结果,他们很不赶巧,偏偏自己得实践一下。

那胡适呢,是离了还是没离?

没离,还很幸福。

那胡适是如何做到的?

刚开始时,胡适的心里感受应该和徐志摩、鲁迅一般,极度排斥,但是,又不能抗拒。这种纠结的心情,若是多放一些个人的想法在里面,只会加剧对这段婚姻的更加厌恶。

然而,胡适却选择了另一种方式,他是痛苦过,除了妻子江秀东,还有两位女子都和胡适关系极近,但是,胡适最终的选择还是他的妻子,他用这段婚姻诠释了他对婚姻的解读。

也许爱情是很重要,但是,理解和包容应该才是家庭和美的关键因素。

中国历史上,关于家庭生活的文字并不多,但是,单从胡适的这段婚姻来看,似乎旧有的婚姻制度也没那么可怕。只是,不同人不同的选择,决定了它的悲喜罢了。

若是更加尊重个人内心的想法,自然会凸显包办婚姻制度的“可恶”。不过,再比较来看,如今的婚姻是自由,若是一样将个人想法过多的放于家庭之上,结果又会是如何呢?

没有绝对自由的婚姻,想来对这一点胡适看得更清楚。个人有选择生活方向的权力,只是当和另一个人命运相连时,是不是该多想一层,自己的某些行为是否会伤害到对方?

所以,在古人对婚姻的看法中,就喜欢强调“相敬如宾”。这个在今人看来,未免少了亲昵,但是,这恰恰避免了一些不和谐的声音。

最新推荐

Copyright◎2018-2023快百科(kuaibaike.com)版权所有

京ICP备2021010267号-2

北京次元跳动科技有限公司