贯穿整个古代社会的“灰色收入”:人际支出

《道咸宦海见闻录》中记载了张集馨的为官生涯,也为我们描画了一幅生动的官场生态。张集馨所见的同僚们,每天都活跃于迎来送往,在下班后来到同事家中参加集会。大型的宴会每个月都会有几场,小型的应酬则接连不断。

每次酒宴,聘请戏班的开销、赏赐小厮的银两、酒水的支出加在一起,大约在二百金左右。晚清官员就是在觥筹交错和欢声笑语中,完成了对朝廷赋予的公权力向私利的转化,随后又将这种风气渗透到社会的各行各业。

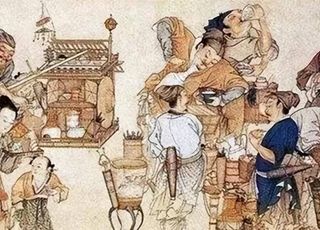

交际场上的酒是热的,人是热的,连过手的金银都是热的,这些热的东西无疑比冰冷又不近人情的白纸黑字看起来更舒服。当然,在绝大多数时期,官员还是要靠冰冷的制度条文来办事的,毕竟,体制内的一系列问题,大多要借此来解决。

不过,当这些条文行不通时,官员便要开始拿出人情社会的那一套。搬出这套隐性规则时,官员便在权力上覆盖了一层相对温柔的面纱,给予一些人曲径通幽的特权。对于古代官僚集团的分子而言,关键在于如何在人情社会中游刃有余,而不是如何学习朝廷的指导指示。

因此,绝大多数的古代官员都采取了所谓“人情”的立体化手段,用“温暖”的方式将自己维持在人情网络里。除非是一些特殊时期(如朱元璋的洪武年间),否则,官员想在政治场上有一席之地,必不能免去这些俗套的手段。像海瑞、包拯、魏征一类的人虽然存在,但他们的存在却是凤毛麟角。

对于古代法律而言,这些人情网处于灰色地带,从未僭越。因此,人们习惯性地将人情网中的人际支出称作灰色收入,而不是黑色收入。至于由此而引申出的灰色生存意识,则几乎贯穿了整个古代社会,彻底渗透进社会各个阶层。

最新推荐

↑上拉加载更多

Copyright◎2018-2023快百科(kuaibaike.com)版权所有

京ICP备2021010267号-2

北京次元跳动科技有限公司