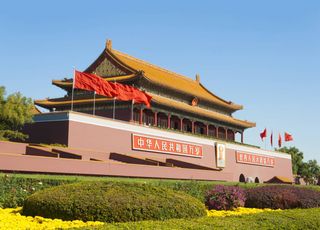

天安门匾额上为何有“天安之门”(一)

朱棣篡位后,认为南京的地理位置不及燕京,决定将都城北迁。永乐十八年,天安门竣工。在当时,天安门被称为“承天门”,样式也与现在的天安门大为迥异。

当时的承天门,是由五座木牌坊组成的,而不是现在的城楼。“承天”之名,取自“承天启运,受命于天”。对于封建统治者而言,承天门的作用并不只是把守宫禁那么简单,这也是一处敬天的圣地。因此,清朝统治者入主中原以后,不敢怠慢这座象征着天命所归的建筑。

于是,顺治八年,朝廷翻修了“承天门”,将其扩建为现在的城楼模样,并将其改名为“天安门”。天安门的匾额,是由四块约十厘米厚的木板拼接成的,如今匾心经多年风吹雨打,已经开裂。位于匾额上方用于挂匾的四枚铁环倒是保存完好。同样是由于年代久远保管不当,匾额正面的地仗已尽数脱落,匾额上刀刻斧凿的字迹与裂纹已模糊不清,很难分辨。

不过,若依照字迹笔画的脉络,仍能梳理出满文、汉文、蒙文三种文字。由于天安门修建于清统,所以满文位于匾额的正中心,汉文则位于左侧,蒙文位于右侧。汉文的部分是由篆体书写的“天安之门”四个大字。根据史料的记载,“承天门”经翻修后被称作“天安门”,那么,为何在匾额上出现了“天安之门”的字样呢?其间又有怎样的秘辛呢?

最新推荐

↑上拉加载更多

Copyright◎2018-2023快百科(kuaibaike.com)版权所有

京ICP备2021010267号-2

北京次元跳动科技有限公司