古书里的大学是什么 和今天的大学有何区别

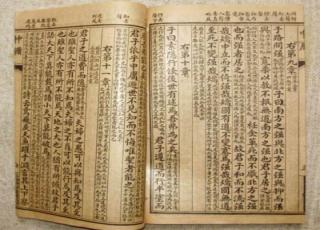

“大学”二字最早出自儒家“四书五经”之一《大学》。该书作者为孔子弟子曾参,作者在书中以短短几千字阐述了儒家思想修习之要,微言大义。

对于“大学”二字的解释,南宋鸿儒朱熹的“大学者,大人之学也”流传最广,后人多沿用此说,认为“大学”指具备一定道德修养之人通过行为与学问的统一所进行的自我修炼。另外,也有人比照古时的“小学”来解释“大学”。古时的“小学”指每个人在13岁之前所接收的教育,“小学”学习“小艺”,包括“礼、乐、射、御、书、数”六艺;而“大学”则是指学习称为“大艺”的“诗、书、乐、易、礼、春秋”六经。

从这两种解释中,我们都可以看出古时的“大学”体现为一种教育理念与教育内容,相当于现在我们所说的“大学教育”,与我们现在纯粹指“从事高等教育的机构”的意思是不一样的。另外,古时的“大学”与我们现在所说的“大学教育”也是有区别的,古时的大学偏重于提高个人修养与“修身齐家治国平天下”的意味,而现在的大学教育则要宽泛得多,泛指学习既定的学科知识与提高一般性的个人修养,标准是降低了的。

按照一个人学习所达到的深度与广度来说,中国古时是存在大学的,只是各个历史时期有不同的名称。据史料记载,在虞舜之时,即出现了名为“上庠”的公办学校,“上庠”即“高等学校”的意思;而春秋时期,孔子在自己家里开堂讲学,因为没有严格的学校制度与像样 的教学设施,说大学可能有些勉强。但到了汉武帝时,由国家在京师所办的“太学”则是相当正规的大学了,太学不仅设五经博士任教,而且作为官办学校首次对贫家子弟开放。

太学一直存在到明代;之后国子监兴起,成为典型的国办“大学”,一直持续到清末。另外,唐代末期,除官方“大学”,民间开始出现私人设堂授徒的书院,尤其到宋代,书院大盛。书院相比于孔子等人的聚众讲学,因为有固定的教育场所与相当严格的学院制度,完全称得上是“大学”了,书院一直和官方“大学”共同存在,到清末才消失。

最新推荐

Copyright◎2018-2023快百科(kuaibaike.com)版权所有

京ICP备2021010267号-2

北京次元跳动科技有限公司